Testo scritto per la mostra di Jannis Kounellis alla Galleria Giacomo Guidi Arte Contemporanea pubblicato su Exibart

Il corpo amputato del pittore

E’ prestando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il mondo in pittura.

L’Oeil et l’Esprit, Maurice Merleau-Ponty, Editions Gallimard 1964. Tradotto in Italiano: L’occhio e lo spirito, SE Milano 1989

Nella saletta di fronte alla scala d’accesso: un quadro composto da una tela dipinta di giallo e sovrastata in verticale (leggermente spostata a sinistra) da una trave di ferro pendente dal soffitto al cui vertice inferiore è appeso un coltello con la punta che sfiora il piano orizzontale del pavimento.

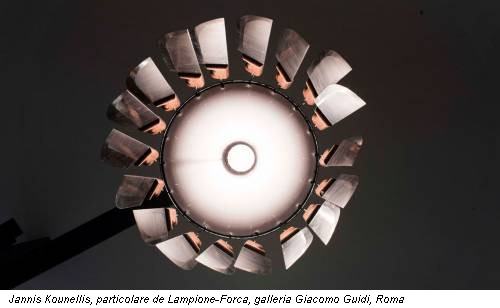

Nella grande sala che si apre a destra: un succedersi di pannelli metallici appoggiati alle pareti cintano il perimetro della stanza. Sul pavimento (leggermente a destra), dodici sacchi pieni di carbone fossile circondano, trattenendolo col loro peso, altro carbone poggiato liberamente a terra. Più avanti (leggermente a sinistra) una trave metallica unisce pavimento e soffitto, in alto due travi più piccole descrivono una forma a metà strada fra un lampione e una forca. Dal culmine della trave che fa da braccio orizzontale, pende un lampioncino elettrico (con lampadina accesa) e diciotto coltelli appesi intorno alla sua circonferenza ne incoronano il bordo creando una sorta di lampione.

Questo il racconto della mostra che Jannis Kounellis ha inaugurato a Roma il 20 Giugno 2012 presso la galleria Giacomo Guidi.

La prima impressione narrante avanza dentro me dal lampione-forca che si staglia sullo sfondo. Da lontano, la luce giallastra della lampadina filtra dalle lame conferendo alla composizione una gentilezza quasi orientale, mi vengono in mente scene di film in bianco e nero dove in posti ai margini della civiltà ragazze pudiche poggiano maliziose calze di nylon su abat jour altrimenti troppo luminosi e impietosi. Avvicinandosi alla lampada (attratti dalla luce come falene) fino a starci sotto, i coltelli che piovono dall’alto danno l’impressione che possano staccarsi colpendoci al cuore…. si avverte un brivido di pericolo, ci si sente attraversati da lame luminose. Ognuna di esse è un raggio di sole che ci coglie dopo un percorso d’ombra e buio. Raggi nella penombra di una stanza tramutata in un esterno e ancora di più, in quello che i filosofi hanno chiamato aperto. Uno spazio enorme racchiuso dentro la visione di uno sguardo ravvicinato. Mi torna alla mente il particolare di un quadro: la lampada di Guernica. Anche lì tutto accade in una stanza enorme quanto il mondo. Anche lì i raggi provenienti dalla lampadina accesa prendono la forma di lame solide che si conficcano nel buio della raffigurazione senza riuscire a illuminarla per intero. Quei raggi appuntiti e triangolari sono appena sufficienti a schiarire l’urlo del cavallo che esce da una bocca aperta dalla quale spunta una lingua che, ancora come una lama, pare farsi spazio nella bocca dell’animale proiettandosi verso l’alto, dando vita a un duello di coltelli fra urlo e luce.

Qualche passo indietro e, da poco più lontano, il lampione-forca, che prima appariva in tutta evidenza tale, si tramuta nella firma della scena. Una K azzoppata e amputata della zampa discendente. Una specie di firma–autoritratto derivante dall’affievolimento della lettera iniziale del suo nome. Una firma posta a sigillo di una scena, come sempre nelle opere di Jannis Kounellis, senza un titolo e una guida. Una scena in cui ci si sente prima accompagnati e poi abbandonati (uno per uno) di fronte al baratro della visione. Una scena vissuta prima di noi e alla quale si è impiccato, con la medesima solitudine del visitatore, lo stesso pittore che l’ha ideata e realizzata.

Ancora pochi passi indietro per allontanarsi dalla firma zoppa-lampione-forca per sentirsi racchiusi a destra sinistra in un recinto; nulla di sacro come i recinti antichi e mitologici che ci sono stati raccontati. Nessuna chiesa da erigere e condividere, nessun altare da santificare. Una semplice raccolta di ferro poggiata alle pareti. Le lastre che la compongono sono quelle di sempre col formato abituale di (circa) un letto matrimoniale.

Sentirsi immerso dentro un recinto svuotato mi porta a chiedermi: cosa conteneva? Ho pensato: forse cavalli, quelli già dipinti da Giulio Romano, quello di Guernica e infine quelli vivi mostrati da Kounellis stesso. Ma ora, essi sono corsi via, spariti portandosi appresso quei miti negativi che hanno fatto derivare dai recinti che separavano gli stalloni da monta dagli altri animali, l’origine stessa della parola “razza” (… dall’assiro harsa – allevamento di cavalli – recinto degli stalloni…).

La mostra non è un recinto sacro dove conservare la purezza, la razza di un pensiero artistico o la sua forma abituale, i suoi riti consolidati e le sue modalità tipiche di manifestarsi. Bensì un campo di tensione e armonia sempre rinnovata anche laddove si faccia uso costante di elementi riconoscibili e tipici. Perciò mi tornano alla mente i cavalli … e sopratutto il recinto che li contiene, la forma del loro stare insieme e le loro tracce invisibili sulle lamiere che ci circondano. Mi tornano alla mente particolarmente le parole del filologo Semerano a proposito di cavalli recinti-razzismo-ariani-indoeuropei etc…

… Le nostre pagine mirano a colpire ideologie deleterie, che sfociano nel razzismo, le stesse che nell’antichità divisero Indoeuropei e popoli antichissimi non-Indoeuropei, tra noi Arii, dominatori, e Semiti,”Complesso etnico inferiore” … i cavalli degli Indoeuropei lanciati nelle corse al trotto, per conquistare larghissimi spazi. Non sono cavalli che hanno fiato per nitrire, squassando criniere favolose come bandiere, vessilli di glorie vittoriose. Sono bestie che recano come veggenti il peso di destini clamorosi e quello di padroni emaciati e febbrili in ansia di perdere la rotta. Nel loro barbarico orgoglio, corrono, quei cavalli indoeuropei, ovviamente alleggeriti dal peso di tutta la mitologica orchestrazione pindarica … Non sventolano code tumultanti. Hanno estremità logore come scie fosforescenti. Corrono come meteore sparenti ….

(Giovanni Semerano, La favola dell’indoeuropeo, Bruno Mondadori, Milano, 2005)

Il recinto di ferro che Jannis Kounellis ha costruito in questa mostra non ha nulla di razzista, al contrario, attraverso esso ci chiede di imbastardirci l’uno con l’altro incontrandosi dentro quei letti di ferro pensati per ospitare coppie clandestine e stalloni sfiancati.

Arretrando ancora, lo sguardo si abbassa verso destra per fermarsi verso un grumo marrone e nero di sacchi che contengono carbone fossile. Un grumo e un nodo che ha la forma di una riunione muta. Ma a riunirsi non è la terra madre con i suoi figli. Non siamo di fronte ad un racconto mitologico e mistico del carbone che uscendo fuori dalle viscere della terra ci parla della sua origine millenaria. Di foreste andate a fuoco per via di vulcani impazziti e poi rimaste seppellite nel suo ventre fino ad essere ritrovate dagli uomini. Quella del carbone è storia di civiltà, di industrializzazione, e se un Dio viene qui celebrato esso si chiama Lavoro con lo stesso termine con cui gli anglosassoni chiamano le opere d’arte.

Opera d’arte e lavoro non sono solo attività produttive “…fasci di funzioni...” ma messa in opera attraverso il corpo dell’artista in un “...intreccio di visione e movimento…” come ci dice del corpo del pittore Merleau-Ponty.

Già, prima, Jannis Kounellis privandosi di una gamba, azzoppandosi, ci aveva mostrato la visione di un lampione (che forse aveva già visto nel quadro di Picasso) e di una forca (in forma di autoritratto) che chiunque non abbia chiuso gli occhi ha potuto vedere (o immaginare di vedere) nelle strade europee di anni fa o in alcune asiatiche recenti. Ora, col nero del carbone, sta disegnando nello spazio il peso di un incontro: dodici corpi chiusi nei sacchi che ne circondano uno sciolto a terra. Un incontro raccontato prima dalla bibbia e poi da pittori di tutte l’epoche. Ma da Kounellis raffigurato come un evento che di salvifico non ha nulla. Anzi un evento che conferma il peso delle cose e ci condanna a sopportarlo per sempre, seppure nella fiducia reciproca dello stare insieme in comunione a condividerne lo sforzo.

Un piccolo passo all’indietro e siamo di nuovo nella saletta d’ingresso che ospita il quadro giallo. Quel quadro è grande esattamente quanto quello di Picasso intitolato Les demoiselles d’avignon ovvero 243,9 x 233,7 cm. E sintetizza tutte le narrazioni che ci siamo lasciati alle spalle racchiuse nell’allarme del giallo: Il ferro delle travi, le lame taglienti, il recinto della pittura su tela, infine il negro del carbone.

Quello di Picasso non è il quadro-manifesto di un’epoca, di più è un quadro che trasformando il mondo in pittura ci offre la possibilità di continuare a rifarla, come ha fatto Jannis Kounellis con questa mostra, che ora, arretrando definitivamente verso l’uscita per affrontare la strada, abbandoniamo alle nostre spalle con una consapevolezza in più di quello che tante volte Jannis Kounellis ha definito “una cavità teatrale”.

Alfredo Pirri

Giugno 2013